“La lucha por el agua”: una invitación a descubrir al primer gran cronista santiagueño

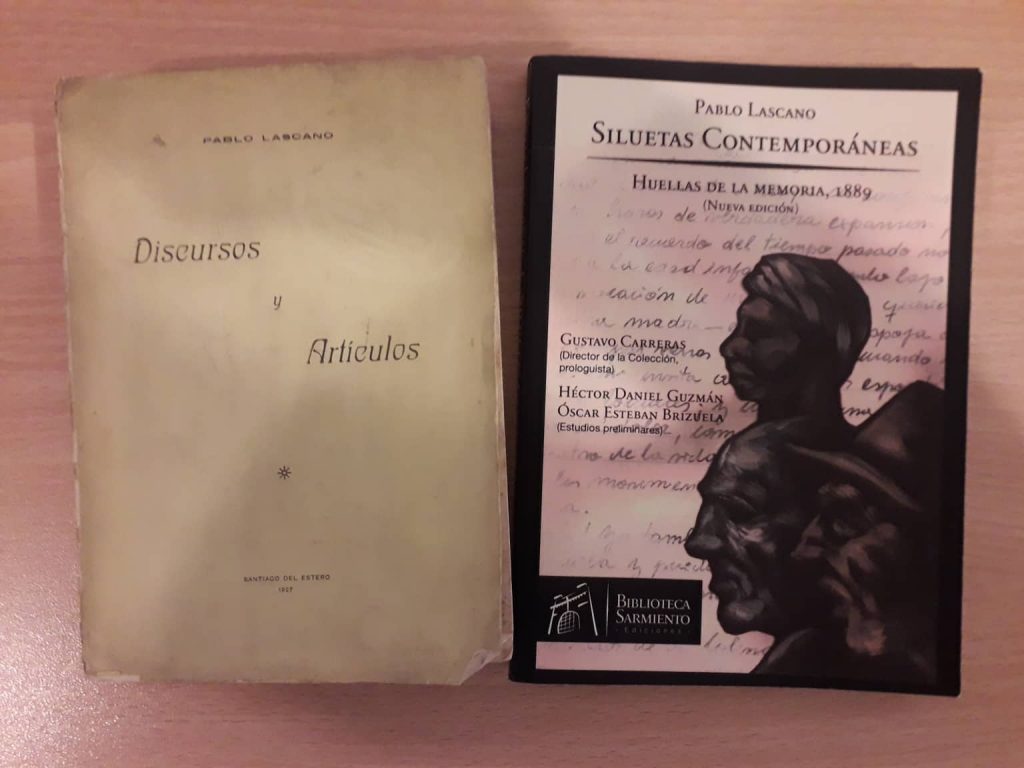

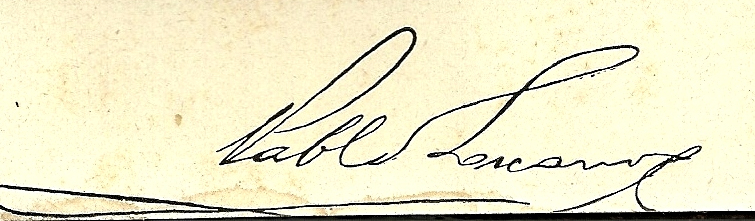

Pablo Lascano vivió entre 1853 y 1925. Contemporáneo de José Martí y Rubén Darío, escribió crónicas sobre Santiago que publicó en diarios y revistas de todo el país, entre ellos La Nación y Caras y Caretas. Recuperamos una de ellas, compilada en un viejo libro de 1927, que es un tenebroso relato sobre la sequía y los trenes que repartían agua en el campo. Ernesto Picco, docente de la cátedra de Historia de los Medios, nos cuenta algo más del autor y pone su obra en contexto.

La lucha por el agua

Marchamos a cuarenta kilómetros por hora, en un tren que para hacerlo aceptable era necesario pensar en las antiguas mensajerías, de las cuales los viajeros solíamos descender molidos y maltrechos. Un sol de fuego incendiaba los campos que cruzábamos, y una densa nube de polvo apenas si nos permitía ver los ganados entecos y sedientos, que caminaban como enfermos de ataxia locomotriz. No había llovido durante diez meses y ni una mata de pasto quedaba en la llanura. Sólo las arboledas conservaban sus hojas, el quebracho colorado, sobre todo, a cuya sombra las vacas pugnaban por alcanzar un pequeño alimento mordiendo las ramas próximas al suelo. Algunas, las más agotadas por el hambre, ponían el oído atento, como el músico que sigue el compás de una partitura: es que en las inmediaciones hay obrajes, y el ruido del hacha al herir los troncos seculares les indicaba la caída de un árbol e iban luego derecho, en busca de la substancia nutritiva.

Nuestro tren, que era mixto, conducía estanques de agua para las estaciones de la línea, en cada una de las cuales un ejército de sedientos provistos de tarros, cántaros, bordalesas y damajuanas, se precipitaban desesperados a agotarlos. Viejos y niños, mujeres en su mayor parte, se atropellaban, se estrujaban, se daban de empujones por llegar primero a la manga hidrópica, desprendida como un enorme salchichón que pasaba de mano en mano. Y aquella gente, enloquecida por dos y tres días de escasez de agua, se metía bajo las ruedas del tren o se trepaba a los estanques en medio de gritos furiosos, cayendo unos, levantándose otros con las pupilas dilatadas y bravías. Aquí una mujer desgreñada y semidesnuda vomitando una etna de injurias contra el maquinista que la rechaza, porque el convoy va a ponerse en marcha; allá un viejo anguloso que se deshace en lágrimas, porque a él también le toque su tántico en el reparto; más allá una veintena de chiquilines harapientos y bronceados que se cruzan ágiles y delirantes con pequeñas botijas de barro cocido, su ración de líquido para la sedienta siesta, cuando el sol calcina la comarca, el rancho desmedrado, el árbol que empalidece como si encaneciera tras un hondo sufrimiento.

Y mientras se opera esta lucha por el agua, una pobre mujer, separada del grupo como la estatua del dolor sin esperanza, levanta sus ojos al cielo y mueve su cabeza atormentada. ¡Ni una nube en aquel azul profundo, ni un indicio de que lloverá jamás!

El tren se mueve y un estremecimiento nos invade: es que aquellos pobres seres desesperados no han despejado el sitio en que se debaten con peligro de su vida; es que alguno o algunos va a caer despedazados bajo el monstruo implacable. El jefe de la estación y los vigilantes son impotentes para alejarlos, y nuestras advertencias se pierden insonoras en aquel coro de imprecaciones y de protestas iracundas.

A medida que avanzamos, el espectáculo se agiganta.

No son ya solamente las personas las que se atropellan en la estación que sigue. Las mulas, libres de los aparejos que han llevado durante la canícula, atadas a los carros, se asocian al movimiento, que ellas también tienen su estanque para abrevar. El capataz de la tropa preside el acto, pues acostumbradas como están, no han menester de que las arreen, ni menos que se les indique el lugar que les está destinado.

Beben como buenas compañeras, sin cuidarse de las heridas sangrientas que ostentan en los ijares a guisa de recuerdo de la barbarie de sus conductores. Uno que otro rebencazo, propinado al azar por el capataz de la tropa, pone fin al cuadro.

Pero un poco más atrás ocurre algo grave: dos que pretendían apoderarse de la manga, para surtir de agua sus respectivas vasijas, se dan de tajos y puñaladas, y este incidente, que en otras circunstancias habría despertado la atención de todos, no preocupa en lo más mínimo a la caterva de mujeres y niños que, adheridos al estanque como si fueran un alto relieve del mismo, llenan precipitadamente sus cántaros, haciendo votos tal vez porque se multipliquen las peleas sangrientas, a fin de sacar mayores ventajas.

Y mientras se opera esta lucha por el agua, un italiano fornido, al parecer recibidor de maderas, colocado entre el estanque de las mulas y el de las personas, pasea la mirada hacia uno y otro grupo, y se detiene en el primero, como si deseara convertirse en mula.

¡Ni una nube en aquel azul profundo, ni un indicio de que lloverá jamás!

La máquina forcejea al arrancar, diríase, retenida por la multitud insaciable, y se renuevan las escenas precedentes. Los que han llegado tarde o no alcanzan a proveerse, a causa de la premura, enarbolan frenéticos cuanto tienen a sus diestras contra los inhumanos que cierran sus oídos a toda petición. Los términos son improrrogables y un silbato estridente, que es como el lasciate ogni speranza que encontró el poeta florentino a la entrada del infierno, nos envuelve en la general maldición de aquella pobre gente, que vende la existencia por un litro de agua que la incuria no entrega al usufructo del pueblo.

El tren corre, entretanto, atravesando tierras que mueren de sed, arboledas empolvadas por los vientos cálidos y huracanados del norte, tropas de carros en que conductores y mulas parecen objetos exhumados de una vasta necrópolis y que, impelidos por algo invisible, se dirigieran lentamente a su destino, y allí, junto a la vía, huesos dispersos de ganados que parecieron atraídos por el recuerdo de una hondonada, embalse natural de aguas pluviales que raras veces visitan aquellos lugares desolados.

En los desvíos que los explotadores de bosques construyen a sus expensas para cargar sus madreras, vence en fila pipas y bordalesas cuyas bocas abiertas diríase que solicitan el líquido elemento, y a los peones sudorosos y exangües – porque allí todo parece de tierra – esperando con ansiedad infinita la llegada del estanque salvador, la providencia corriendo sobre dos cintas de acero, un poco avara, es cierto, pero al fin oportuna, bajo aquel sol que consume como una fiebre persistente y voraz.

El maquinista, este monopolizador del tiempo, saca su grueso y pesado reloj, para indicarles que deben despacharse sin demora, aunque sea dejando a medias la tarea. No piensa o no quiere pensar en las angustias de la se, en que la provisión de hoy es para la escasez eternamente renovada en el transcurso de los días cálidos; ni se da cuenta de las eventualidades a que está sujeta esta pobre gente en el desierto ingrato y aterrador. Dentro de su máquina devoradora de distancias, tiene a su voluntad cuanto necesita y gobierna con facultades discrecionales, y parte presuroso, inaccesible a los ruegos de la multitud apiñada y sedienta. ¡Ni una nube en aquel azul profundo, ni un indicio de que lloverá jamás!

El sol desciende en el horizonte como un incendio que se dirigiera a convertir en cenizas oro hemisferio, y sus cárdenas llamaradas siguen calentando la atmósfera de la zona que recorremos, al andar trepidante y monótono de la locomotora. Un aliento de fuego nos sofoca y deprime, y las vagas siluetas de los bosques circunvecinos se nos antojan seres que agonizan en el silencio sólo interrumpido por las aves nocturnas que empiezan a volar con los últimos resplandores de la luz muriente: vamos camino de la postrera estación y también de la postrera lucha por el agua. ¡Dios mío! ¡Cuántos desgraciados quedarán en los costados de la vía, esperando a que una mano piadosa les alcance un litro de agua que la incuria no entrega al usufructo del pueblo.

Si una solicitud férvida y sincera es capaz de alcanzar hasta el corazón de los que dictan leyes, de los que gobiernan, yo la formulo en nombre de la riqueza pública disminuida, de las poblaciones yermas y abandonadas, de los hombres sometidos al terrible y trágico suplicio de Tántalo que veía ansioso correr bajo sus pies las linfas transparentes y no le era dado humedecer con ellas sus calcinados labios.

***

Bonus: Puedes descargar aquí la versión en PDF del original de Siluetas Contemporáneas, publicado en 1889, que reúne los perfiles escritos por Pablo Lascano.